我司译员黄鑫玥撰写的翻译实践研究文章《跨多元文化翻译实践中的细致处理——以马来华人回忆录为例》近期在译世界平台的”译践”栏目上发布。

栏目介绍:中国翻译协会翻译服务委员会成立于2002年11月,是中国翻译协会的第九个分支机构,也是中国译协唯一一个由翻译服务企业组成的委员会。为进一步促进行业交流,推动行业高质量发展,委员会面向会员单位广泛征集翻译服务企业管理运营中的成功经验和有效做法,并联合译世界平台推出“译践”栏目,定期发布语言服务行业最佳实践案例,供行业内外人士参考交流。

黄鑫玥在文章中结合了自身实践,分享跨多元文化翻译实践中的难点和处理方法,与同行共同交流和探讨翻译技巧。一起来看看吧。

与通常意义上的双语翻译有所不同,跨多元文化翻译实践是一个更为复杂和多层次的过程,要求译员具备更高的文化敏感性,并进行更细致的翻译处理。

随着中马交流、合作日益增多,涉及马来西亚客户的口笔译翻译需求呈现增长趋势。马来文化融合度高,主要包含了马来本土、伊斯兰、中华、印度、西方以及土著文化元素。这种多样性也体现在马来人民的语言习惯中。

此前,笔者在处理涉及马来客户的中英双向口译及笔译项目时注意到,不少马来华人在使用中文或英文时,往往不自觉地融合了其他语言元素,如马来语、闽南语、粤语等。然而,由于许多马来华人普通话口语流畅,他们在语言使用中的这种融合特性通常不易为人所注意。实际上,在书面表达中,这种语言融合的现象更为突出。

本文以一份马来西亚华人回忆录项目(语言对:简体中文—英文)为案例,简要探讨跨多元文化书面翻译实践中的细腻处理方法。该项目来自一家信息科技企业的平台,推测其发布至平台的原因,可能是企业内部的大型语言模型未能达到预期的翻译效果。那么,原文文本中究竟包含了什么问题让大语言模型犯了难?

该项目在平台上的翻译需求,引用如下:

翻译要求:

1. 此文件为家族老人自传,将发往海外亲朋好友阅读及传颂。为方便外籍人士阅读,翻译文档须层次分明,条理清晰,含义明了;

2. 翻译英文版本之后,还需送往印刷厂印刷成册,需要注意排版。

然而,对于译员而言,上述需求显得较为宽泛。首先,翻译不同于改写、写作,译文 (target) 的层次和条理都应最大程度遵循原文 (source) 的行文脉络;其次,可能是该文件此前已进行译前处理,原文文件为一份普通的 Word 文档,并没有额外的排版需求。

更深层次的需求藏在原文之中。译员仔细阅读原文后发现,作者于 2000 年整理该回忆录的真正目的在于通过分享家族史实,启发后代儿孙处事的道理,强调不忘本、以中华文化为荣,并希望后代接受中文教育、避免盲目崇洋、传承民族文化。另一方面,根据作者在回忆录中的表述,他的儿女,即该项目的目标读者,在马来接受本土及华文教育,并相继赴英澳等国求学、工作,家庭成员中还包含外籍姻亲、混血孙辈。基于此,可以推测该项目的最终用户群体具有高度的国际化特征,来自三个以上的国家,身份背景多元。

综上,该项目承载着家族情感传递和文化传承的深远意义。为了确保身份背景多样的目标读者能够轻松阅读并理解译文,翻译时译员采用了较为通顺、易懂的语言风格,以帮助目标读者理解其深层的文化内涵。

然而,在基本确定了目标读者接受度及译文语言风格之余,译员在具体执行项目的过程中,还发现了诸多问题,简要归类如下:

1. 多语言混杂:

1.1 文言文、诗词;

1.2 多语种;

1.3 地方方言;

2. 历史文化概念:

2.1 货币单位模糊;

2.2 表达差异;

3. 译前遗留问题:

3.1 繁体字、错别字频发。

针对上述问题,译员采取了以下解决方案:

该项目的中文原文文本中直接摘录了以文言文、诗词等体裁记载的地方日志与家谱。与普通文言文文本及诗词不同,此类与家族渊源相关的内容,涉及特殊的术语,例如家族祖先的名字、雅称或雅号,须额外查证、追溯,才能在理解原文的含义的基础上进行翻译处理。例如,其家族溯源十二行诗中有一句:

琼瑄四十一郎后,九子文兴花又香。

针对本句诗,大语言模型提供出的翻译版本为:

After Qiong Xuan’s forty-one sons, Jiu Zi Wen Xing’s flowers are fragrant again.

(回译:琼瑄的四十一个儿子之后,九子文兴(拼音)花香再现。)

然而,本句中的“琼瑄”其实指的是唐天宝年间该家族传人,“四十一郎(雅号)”是“琼瑄”的儿子,“四十一郎”生了“九子”,其中一位儿子名为“文兴”,“花又香”是意指家族振兴。

因此本句的建议版本应为:

After [Surname] Qiongxuan and his son, the Forty-First Son, [Surname] Wenxing and his eight brothers revitalized the family. (回译:在[姓]琼瑄和他的儿子四十一郎之后,[姓]文兴和他的八位兄弟振兴了家族。姓氏脱敏处理。)

同时,在翻译类似与家族渊源相关的内容时,译员采用了意译 (Free Translation) 策略,重点在于清晰、准确地传达原文中关于家族祖先的信息,而非严格保留原文的文言或诗歌体裁形式,确保目标语读者能够直观理解家族历史的核心内容,同时避免因文体差异造成的阅读障碍。

本项目的中文原文叙述中大量穿插了马来文、英文的内容,尤其是地址、外籍人士人名、外国校名、医学用语等。针对这些内容,译员采取了以下方法:首先,对于原文中出现的明显英文拼写错误,译文会在其后以英文括号补充正确的拼写,以确保信息的准确性;其次,对于其他专有名词,如地址、人名、校名等,考虑到目标读者的实际需求——例如,保留马来文地址的原始形式,有助于读者在马来西亚当地准确找到家族已购房产的具体位置,译文均保留其原始语言形式,未作翻译处理。

在本项目的中文原文叙述中,还包含了关于地方风土人情的描述,其中出现了一些可能由“粤语发音直接转换为中文简体文字”的词汇,对非粤语使用者造成了理解障碍。例如,在描述童年家族回忆的部分,出现了“白杭”这一词语:

我父亲有一个很大的果园,种的是白杭和洋桃,我们家乡出产的白杭是很出名的,所谓茶滘白杭,所出的洋桃也很出名。

根据上下文推测,该词可能指某种当地的水果,但译员通过多种查询方法(包括网络搜索、各大语言模型查阅)均未能确认其具体含义。大语言模型将该词汇简单处理为“白枇杷white loquat”。经过进一步查证,枇杷并非该地区(茶滘)的常见物产,显然与实际情况不符。

最终,译员通过求助广东的朋友,并由朋友的本地同事进一步询问其母亲,凭借其长期的生活经验,才确定‘白杭’应为“白(橄)榄”:

这一过程不仅凸显了方言词汇在翻译中的独特挑战,也体现了跨文化翻译中对细节的深入挖掘和对本地知识的依赖。

本项目的中文原文叙述存在一个显著的问题:作者在提及货币单位时,几乎统一使用了“元”这一称谓。然而,回忆录所记载的内容跨越了 1919 年至 2000 年,而马来西亚在这一历史时期的货币单位实际上经历了多次变化。如果使用大语言模型,译文将直接沿用原文的“元 (Yuan/RMB) ”的表述方式,不仅无法准确反映不同历史时期货币单位的实际情况,还可能导致目标读者对货币价值和历史背景的理解产生混淆。

为了解决这一问题,译员根据马来西亚的历史背景,并结合原文中相关事件的具体年份,对货币单位进行了细致的调整:对于 1939 年之前的内容,货币单位统一译为“Straits Dollars(叻币)”;对于 1939 年至 1990 年的内容,货币单位处理为“Malayan Dollars(马来亚元)”;而对于1990年之后的内容,则采用“Ringgit(林吉特)”作为货币单位。这一处理方式不仅确保了译文的历史准确性,也帮助目标读者更好地理解不同时期的经济背景和货币价值,从而避免了因货币单位混淆而可能引发的误解。

本项目的中文原文叙述中,出现了许多地区性表达,与现代汉语存在差异。例如,作者在描述家庭成员的教育经历时,多次提到“剑桥九号位甲/一/三等文凭”、“马来西亚教育文凭九号位一等文凭”等表述。然而,仅凭这些简体中文表述,难以直接查找到对应的英文名称或国际通用的教育体系名称。如果采用大语言模型提供的直译的版本(即处理为 Cambridge Level 9 A/First/Third Class Diploma 以及 Malaysian Education Diploma Level 9 First Class Diploma),可能会导致目标读者对这些概念产生困惑。

为了解决这一问题,译员结合马来西亚曾为英属殖民地的历史背景,并通过查阅相关资料,推断这些表述很可能指的是由英国剑桥大学创立的国际中学教育普通证书 (Cambridge IGCSE (A*-U) diploma) 评价体系,该体系包含9个等级,与原文中的“九号位”表述相吻合。为了确保翻译的准确性,译员在文档相应位置添加了详细的批注,说明其可能对应的国际教育体系,以便最终用户进一步确认和核实。

本项目的中文原文文件疑似经过“繁体转简体”等译前处理操作,但由于校对不足,文件中遗留了大量繁体字、错别字以及语义不清的表述,这些问题为翻译工作增加了额外的复杂性,包括但不限于:

3.1.1 形似错别字,视觉上相似但含义不同,可能导致翻译误解,示例:

“尊孔”误写为“草孔”;

“两广”误写为“西广”;

“劳勿积星答都打南”误写为“劳勿积罗峇都达南”;

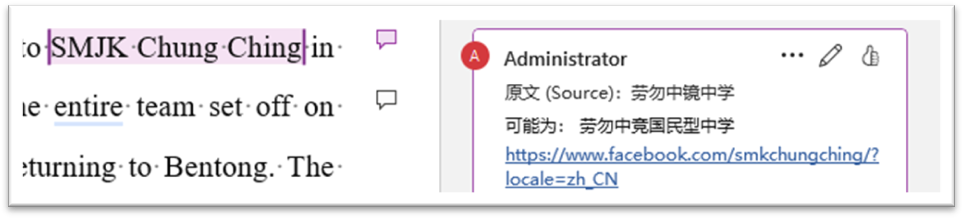

3.1.2 音似错别字,拼音发音上相近含义不同,如,“中镜中学”与“中竞中学”;

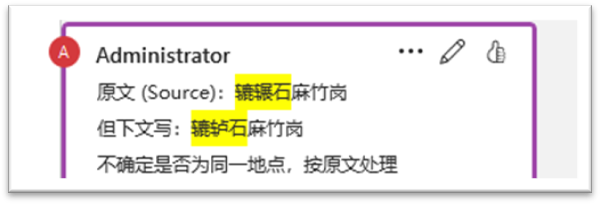

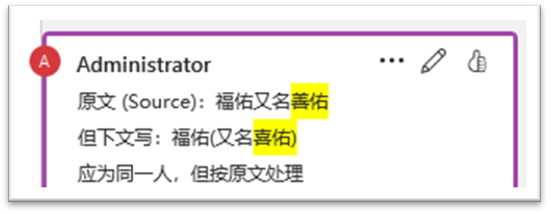

3.1.3 上下文不一致,同一概念(如,地名)在不同部分有不同的表述,导致翻译时不确定以哪个表述为依据,示例:上文表述为“辘辗石”的某地点,在下文中为“辘轳石”;上文表述为“大都圩”的某地点,在下文中为“大都墟”。

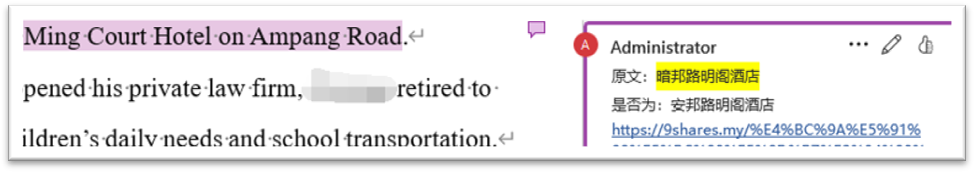

如果仅依赖大语言模型对原文进行处理,繁简体转换错误、错别字频发等问题将无法得到有效修正,从而导致大量上下文不一致的情况,进而使目标读者产生困惑,影响阅读体验和信息传达的准确性。由于译员无法获取原始文件作为参考,最终采用了注释法,在译文文档的具体位置添加批注,以说明原文中的问题并提出可能的修正建议。

对此,译员主要采取了两种处理方法:

第一,对于无法确定具体含义的表述,以原文内容优先,并在批注中说明可能的修正方向;

第二,对于能够通过现有线索查询到具体英文名称或准确含义的表述,直接采用查询结果,并在批注中注明出处和依据。以下为一些批注示例:

为了更好地与最终用户沟通,并确保译文能够准确传达原文的意思,译员在整个项目文档中共标记了 84 项批注。每项批注均简要阐明了问题的性质、处理依据以及可能的修正建议。这一做法不仅提高了译文的透明度,也帮助作者的家人更好地理解原文的内容和背景,从而实现了翻译的准确性和沟通的有效性。

本次翻译实践以“跨多元文化翻译中的细致处理”为主题,以一份马来西亚华人回忆录项目(简体中文—英文)为案例,探讨了在翻译过程中如何通过提高文化敏感性和细致处理,有效应对源语与目标语之间的文化差异。实践中,译员注重识别和区分文本中的文化元素,通过耐心查证和调动文化储备,确保了相关文化概念翻译的准确性和适配性;并运用了意译、注释法等策略,成功处理了多语言混杂(如文言文、诗词、马来文、粤语等)、历史文化概念(如货币单位模糊、地区性表达)以及译前遗留问题(如繁体字、错别字频发)等复杂挑战。尽管大语言模型在提升效率方面发挥了辅助作用,但在文化背景解读、历史概念考证和复杂语境处理上,人类译员的判断和细致分析仍至关重要。

然而,由于项目时间有限,最终成果仍存在改进空间。未来,建议平台类项目建立更有效的沟通反馈机制,拉近译员与最终用户的距离,并在译前处理中加强校对,避免不必要的翻译障碍。

翻译服务不仅是语言的转换,更是文化的桥梁,其价值难以通过简单的量化指标衡量。随着全球化进程的加速,跨文化交流的需求将持续增长,跨文化翻译实践案例也将更加丰富。

原文链接:

译践 | 跨多元文化翻译实践中的细致处理——以马来华人回忆录为例

阅读更多博客: